8月20日晚,拉萨的夜空被漫天烟火点亮。

被烟花包围的布达拉宫,似天上人间的宫殿。

今年,是西藏自治区成立60周年。

洁白的哈达,绽放的格桑花,

雪域高原上的“天空之城”,成为了瞩目的焦点。

撒贝宁说,一生一定要去一次新疆赛里木湖,才不算白活。

这句话,送给西藏,也再合适不过了。

是的,一生一定要去一次西藏。

才知道,一个屹立于“世界屋脊”的传奇之地,光是站在这里,

足以为雪域高原,为冈仁波齐,为纳木错,为银色的那曲河,为在草原上滋养着牧人和牛羊而感动。

为布达拉宫的精妙绝伦,为藏族那一生的信仰而惊叹。

为拉萨街头挺拔的白杨树,为那一口香浓的甜茶,而幸福地摇摆。

去年,我们自驾走318抵达拉萨。

恰逢暑期热门,很多热门打卡点都没能去成。

但,也因此,在拉萨待的短短三天里,

对这座高原之上的“日光城”“藏地圣城”有了超乎于所有预想的认知。

亦可以理解为,

如果先不看布达拉宫,不走热门打卡点,也没拍到惊艳的旅行照。

只是走走停停,闲逛闲逛。

拉萨,还是你心中的那个“拉萨”么?

从旅行第一天起,

我们是带着仰望的姿态,走进西藏,抵达拉萨的。

一路仰望高山草甸,仰望天空云朵,仰望高原海子,仰望远山的牛羊。

说是眼睛和心灵一起被净化了也不为过。

这是世界屋脊之上,西藏的魅力。

到了拉萨,也第一时间走过广场,去仰望布达拉宫。

看着人们努力与她合影。

那一刻,才理解,布达拉宫前的「诗与远方」,终究不过光影一瞬间。

可由她而开始的西藏故事,

却如一本厚重高原之书,向所有从远方而来,初到的人们缓缓翻页而开。

以至于,不管后来我们站在拉萨何处,

都能感受到1300多年的岁月光辉与文化积淀,在这高原之城沉甸甸地散发着光。

毫无疑问,拉萨最伟大的名片,是她。

雪山当底布,配上经典的红白金,日光笼罩下,彷佛看到了上天的偏爱。

这座世界上海拔最高的宫殿,

既有北京故宫般深沉,也有如巴黎卢浮宫般的厚重,

更有不输奥地利萨尔茨堡的瞩目。

她始于千年前,十三岁就被推上赞普王位的少年,

如何励精图治开启西藏文明新篇章。

她也牵连着千年前的一段姻缘,

文成公主入藏和亲,松赞干布为迎娶公主而扩建。

同时,公主带着中原的丝绸、纸墨、医药、营造等技术与文化,反哺藏地千百年。

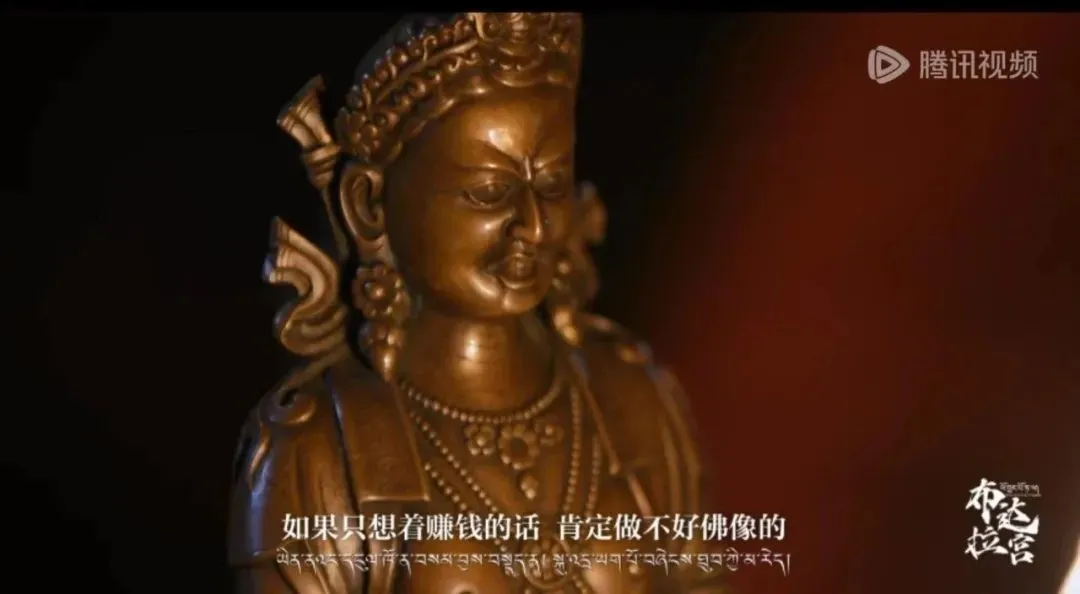

数不清的古籍珍宝,建筑艺术,一如唐卡、壁画、佛像、木雕、法器......

造就了布达拉宫的绝对魅力,亦成就了拉萨的绝对魅力。

但这,并非,拉萨的全部。

01

先有大昭,后有拉萨

人们在瞻仰和惊叹于布宫这千年艺术的伟大时。

常忽略了拉萨本身,这里的各路人们,和承载的信仰。

有人说,布达拉宫的磁场,是让人一眼便能洞穿红尘,看到生命的本质。

所以,为了布达拉宫,拉萨必定是要去一次的。

在最新出的《布达拉宫》纪录片里,有如此评价:

“一旦和布达拉宫的文化脉搏同频震动,平凡日常亦可见不俗真理。”

这句话说的很对。

可如果要真正了解西藏的信仰归宿,拉萨城的起点。

偏偏不在布达拉宫,而是一座寺庙

——大昭寺。

朝圣的终点,拉萨的起点。

最初,这座寺院称为“惹萨”,后来演变成“拉萨”这座城的名字。

所以今天人们说,先有大昭寺,才有拉萨城。

她位于拉萨老城区中心,是一座藏传佛教寺院。

经过了元、明、清历朝历代的修改扩建,成就如今规模。

不仅是西藏现存最辉煌的吐蕃时期建筑,也是西藏最早的土木结构建筑。

不同于布宫的威严华丽,大昭寺给人一种博大且普世的感觉。

这座寺庙,原是为了供奉尼泊尔墀尊公主带来的释迦牟尼8岁等身像而建造,

距今1300多年。

后供奉文成公主入藏,带来的释迦牟尼佛12岁等身金像。

大昭寺,由此成为“圣地”。

她不仅作为西藏第一座寺庙而存在,也从来不归属任何一个教派。

受各派共尊,比如萨迦、噶举、格鲁等藏传佛教,所以入了寺院,里头可见佛、菩萨、本尊、祖师、护法等等各路“神”。

每年这里还会举办传昭法会,以及历世达赖或班禅的受戒仪式。

对于藏族人们来说,这里更是磕长头朝拜的最终点。

他们不远万里,跋山涉水,就为来到大昭寺,朝着佛陀的真容诚心一拜。

一生修行,亦是信仰一生的归宿。

记得七月进藏的一路上,我常看着窗外的高山草原牛羊发呆。

偶尔出神,看见公路上磕长头的人,除了惊叹,只剩下佩服。

当时心中一直有个疑问,到底多大的信念,能让人如此长途跋涉,如此三四步一跪,如此心无旁骛且坚定不移。

等到了大昭寺,亲眼目睹金身佛陀,好像才有了答案。

比起布宫的一票难难难求,大昭寺倒是松弛许多。

提前一天预约,而后现场排队买票,另可选择门口的讲解服务,50元一人。

初到大昭寺,这个讲解还是相当有必要。

大概是因为就在八廓街内的缘故,一个下午,人源源不断地涌入寺内,刚进门的松弛感,到最后被挤得快要缺氧。

因缺氧而有些恍惚,让这近一个小时的寺庙观旅,有了一丝飘忽的神秘感。

弯弯绕绕经过一道道窄门,一座座佛像真身在这光影黯淡处,一一列队现身,我们走马观花,心中默念着,也不由得虔诚祈祷起来。

走游客通道排队进入大昭寺,与正殿朝拜的人们几乎隔着一条栏杆擦肩而过。

虽非佛门中人,可也在那么一刻,于香火缭绕的云雾中,有了信仰的“实感”。

是心无旁骛,是异常坚定,只一心向佛。

这大概是人类,为数不多的、最纯粹的灵魂时刻了吧。

大昭寺主体建筑为正方形,更似藏传佛教中的“坛城”。

寺院一楼,是天井式院落,从这里望见的拉萨天空,依旧通透洁净。

院落东侧有数排酥油灯,白天也总是长明不灭。

跟着导游姐姐指引,走进酥油灯后面,便是大昭寺主殿正门。

这里是最早的大昭寺建筑,历史记载更早,源于1400多年。

色泽古朴,岁月的痕迹,深深烙印在了门口石头地板和木门上。

见到的第一对巨大佛像,已经想不起模样了。

只记得,一个为密宗莲花生大师,一个为未来佛。

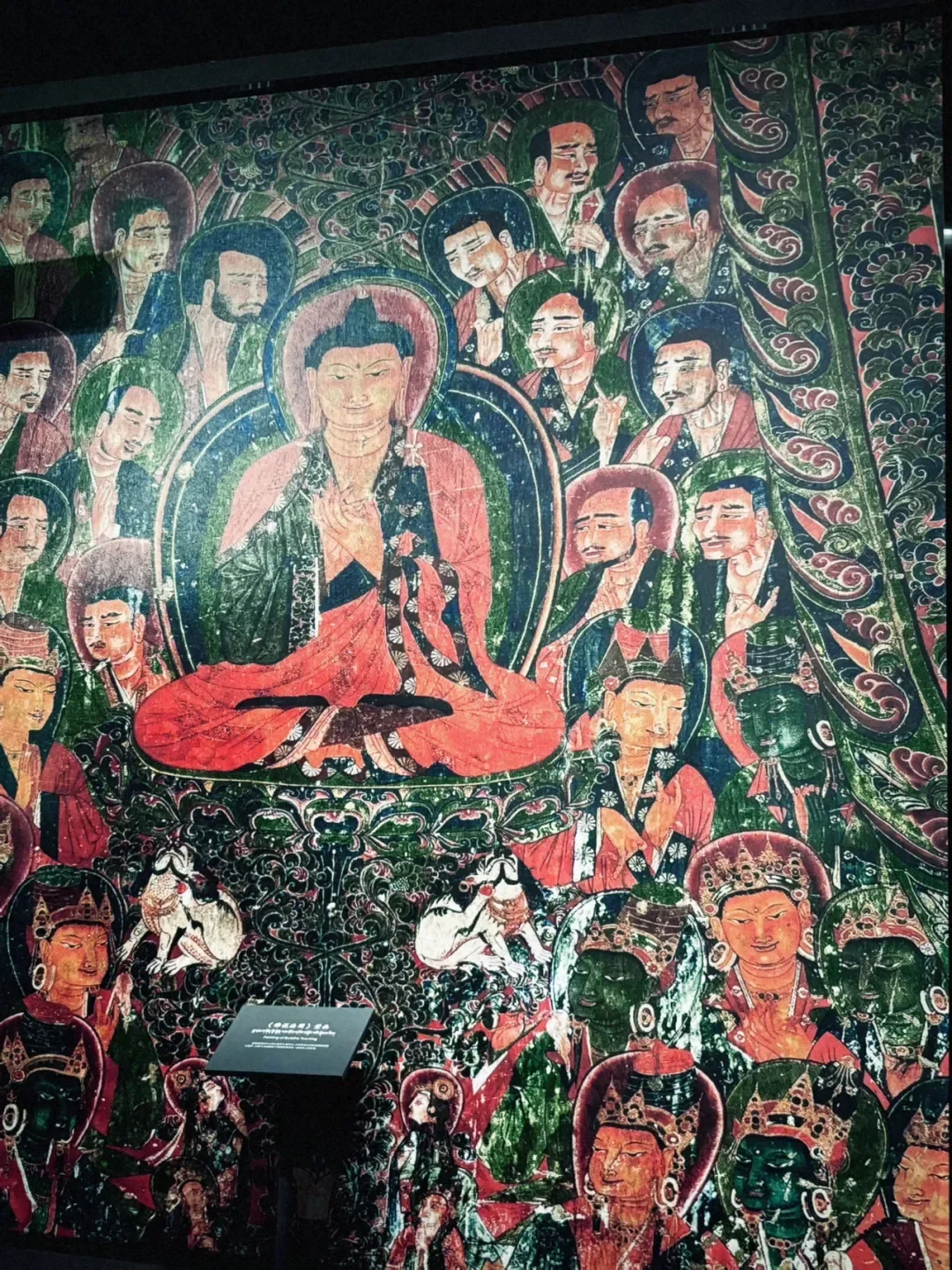

随后,是一幅巨大的精美壁画。

描绘着公元7世纪布达拉宫早期的样子,以及记录着当年填湖建大昭寺的场景。

越往后,遇见佛越多,记忆反而越模糊。

似乎没有一尊佛,能在脑海里留下清晰画面。

他们有教派创始人,有千手千眼的观音像,有松赞干布及尺尊、文成公主的塑像,还有头发花白的高僧,有无量光佛......

当然,除了佛,壁画、唐卡等艺术品,亦是大昭寺内值得驻足的。

比如释迦牟尼殿前,源于公元7世纪的檀木的门框和精美雕刻,共8根。

据说,这些木雕在2000年大昭寺被列为世界文化遗产,起了关键作用。

因为,全西藏,仅有此处。

如今木雕似铁一样坚硬,成为历经1400年风风雨雨的传世国宝。

但不论是建筑艺术,还是文化承载。

大昭寺对于西藏人来说,都如同一位活了1400年的“老者”。

可神佛,亦可似友。

如果在大昭寺多停留,你会发现,这里实际上就是拉萨人生活的中心。

周围的一切,彷佛都绕着它,缓缓展开来。

02

八廓街,容得下信仰与世俗

大昭寺外,就是拉萨旅行榜单上,有名的八廓街。

起初,它只是大昭寺周围的一条普通街道。

后来演变成朝拜者和朝圣者的转经街。

由八廓东街、八廓西街、八廓南街和八廓北街组成的多边形街圈,周长超过1000米。

街道上岔路多,串联着35条街巷。

我们先逛了大昭寺,才在出来的那一刻,觉得八廓街有了不同于任何热门旅行城市步行街的气息。

在从拉萨的日常街道进入大昭寺外侧的广场前,要步行大约200米的林荫道,排队检查刷身份证进入广场,不高的大昭寺在右侧。

而八廓街,绕着大昭寺外围,形成了一条商业和朝拜共盛的画面。

夏天旺季,午后的八廓街有些燥热。

大昭寺门前,朝拜的人络绎不绝,他们重复着一遍又一遍起身,跪拜。

广场上,游客络绎不绝。

这画面看起来,有些割裂,但又十分融洽。

像是两个世界,叠在了同一个时空里。

随着拉萨旅游越来越火爆,八廓街上游客越来越多,而多了很多的旅拍店铺,街上也多了许多身穿藏服拍照的人。

除了一个比一个内卷的旅拍店,还有数不过来的串珠工艺品店,大都大同小异,少有的店铺有着店主个人品味和审美。

也正因为这些商业化气息越来越浓,很多人觉得八廓街已经没多大意思,几乎沦为了和大多步行街差不多的商业街。

但是,如果待的久一点,顺着朝拜者转经的方向,从下午走到天黑,还是能强烈感受到这条街上浓缩着拉萨的人情和烟火。

老人、小孩、少年,还有中年男人或妇女,不管有没有身着长袍,都可能随时出现在街道中央,绕着大昭寺一遍遍磕长头。

傍晚的时候,遇到过一个还穿着工作服的小哥,怕是刚下班就来朝拜了。

再怎么人潮汹涌,人们总能默契的留出中间那一条朝拜道。

经年累月,不知道多少人用双手和膝盖打磨过的地面,光滑程亮,似乎连灰尘都得绕道降落。

八廓街的两边建筑,还保留着典型的藏式风格。

街心有个巨型香炉,昼夜烟火弥漫。

街头的大树下,拐角处,有一些长椅。

身着长袍的老者常常三五坐下,低声交谈时,手上的转经筒不停。

逛累的游客,也能随时就坐。

虽然都是陌路人,可相视一笑的那一刻,也似乎感觉到了这里的人情温暖。

那一天下午,我绕着八廓街走了好几圈。

从下午到傍晚,晚霞打在城市建筑的边角处,投射出“圣地”的光芒。

人群来来去去,留下磕长头的人还在继续。

如果不想旅拍,也对珠珠串串,一些藏式工艺品不太感兴趣的话。

在八廓街,还有两件事可做。

去喝茶,或喝酒。

一壶甜茶,将拉萨泡在了香醇的慢时光里。

一个人温暖的早茶,一群人热闹的午茶,三俩好友贴心的下午茶。

露天的,室内的,阁楼的。天晴的,落雨天的,以及暖气烘烘的。不论甜茶,还是酥油茶配藏面,总有一种藏茶,留得住时光的心绪。

拉萨人很喜欢泡甜茶馆。

尽管这是一种舶来品,但如今,甜茶馆已经几乎遍布拉萨城。

八廓街内,有故事的甜茶馆,是仓姑寺茶馆。

仓姑寺是街内唯一的一座尼姑寺,位于大昭寺附近林廓南巷。

早期开在尼姑寺小院里的甜茶馆,因此得名。

据说这里的厨师和服务员,全是寺里的阿尼啦(藏语译为“尼姑”)。

和其他茶馆些微不同,这里会为顾客提供素食,如酸辣粉、炸土豆、素包子等等。

茶馆的存在,也不以赚钱为目的,主要用于寺庙日常运营,为了让转经的人有个休憩喝茶的地方。

对藏民来说,这条转经路,是一条长长的人生信仰之路。

就像这杯甜茶,喝完这一杯,还有下一场。

离开拉萨颇为遗憾的是,因为时间缘故,我没有找到这家甜茶馆,没能在八廓街一边喝茶,一边看着转经的人们,从午后坐到傍晚。

同样呢,原本想去的仓央嘉措酒馆,也是一小小遗憾。

这家酒馆并不是仓央嘉措开的,但和他有点关系。名叫玛吉阿米。

故事的大概是,约300年前,仓央嘉措在这座藏式酒馆与一个纯美少女“玛吉阿米”相遇,少女的容颜和神情,深深印刻在他心中。

期待与姑娘重逢的仓央嘉措,终究落了空。

他写下了《玛吉阿米》——

“在那东方高高的山尖,每当升起那明月皎颜,玛吉阿米醉人的笑脸,会冉冉浮现在我心田。”

晚上9点。拉萨才彻底天黑。八廓街依旧热闹。

一个藏族女人,长裙拖地,手掌合十,高举过顶,屈膝伏地,起起落落。

用身体丈量信仰的长度,直至消失在视线里。

03

拉萨,真的是翻天覆地的变化

拉萨第三天,起了个大早。

因为是下午的飞机,所以赶在上午,去走了一趟西藏博物馆。

它位于拉萨市中心地带,西邻罗布林卡,东望布达拉宫。

馆藏文物52万件,珍贵文物达4万余件(套)。

《雪域长歌——西藏历史与文化展》和《离太阳最近的人——西藏民俗文化展》是两个基本陈列展,附带有基本的讲解。

走一圈,可以对西藏的文化,有更深入的了解。

比如,镇馆之宝双体陶罐,出土于西藏新石器时代最有代表性的卡若遗址,距今有4000到5000年的历史。

而其他的馆藏精品,像普渡明太祖长卷图、金贲巴瓶;

西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤拉呾喇达赖喇嘛之印‘

翡翠提梁壶、八思巴肖像唐卡、鎏金铜不空成就佛等等。

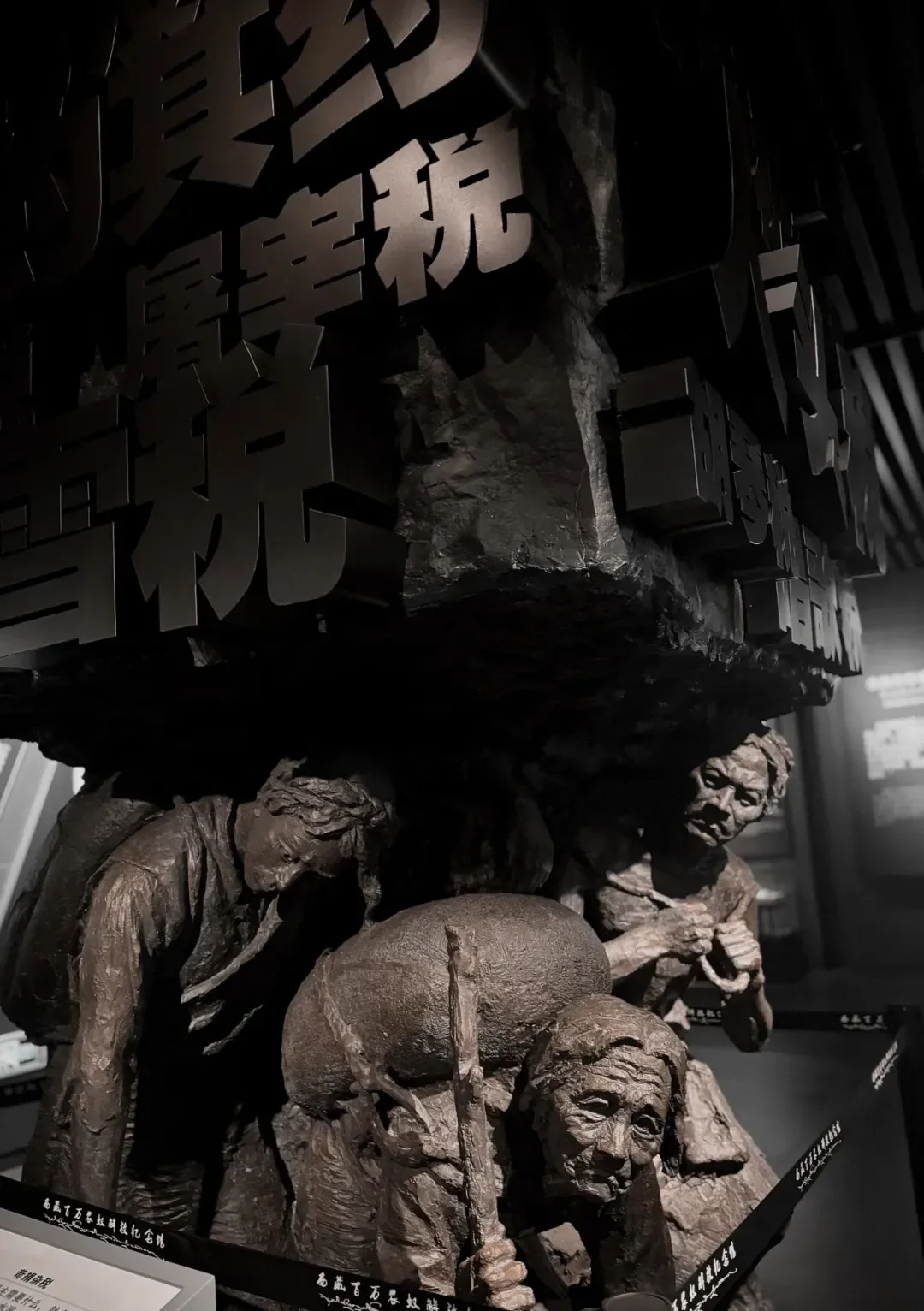

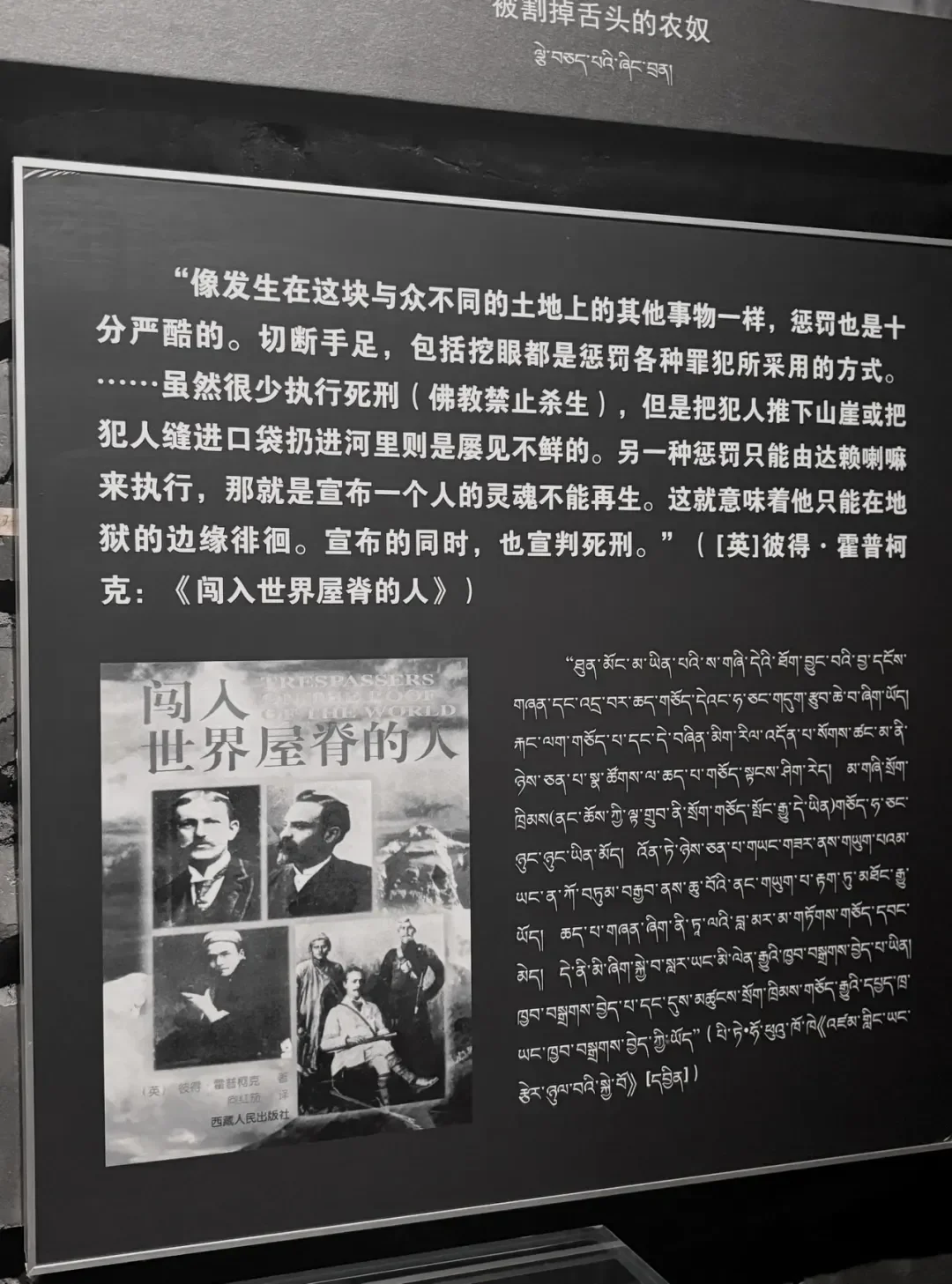

除了常规展览,其中更值得推荐一看的,是百万农奴解放纪念馆。

在这个被称为“离天堂最近的博物馆”,纪念馆记录下了曾经离“地狱”最近的旧西藏。

去之前,就听说“没有人能够笑着走出这里。”

因为除了西藏的民俗文化、生产习俗,还有一段被讲述的悲惨过去。

西藏百万农奴解放纪念馆,很详细地展示了西藏历史上曾经存在的农奴制。

农奴制下,被农奴主奴役压迫了上千年的农奴们居无定所,无人身自由。

被精神控制,可以随意买卖,杀害,且背负着重重劳役和赋税。

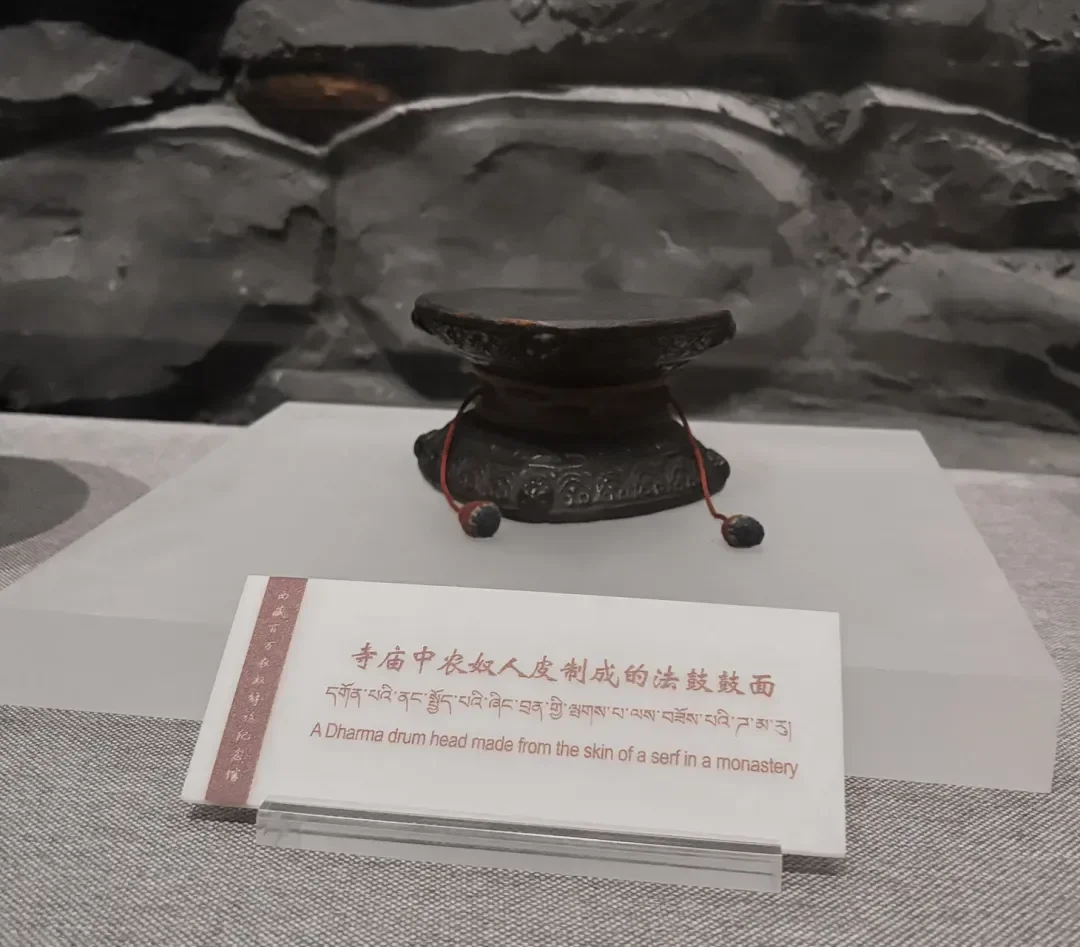

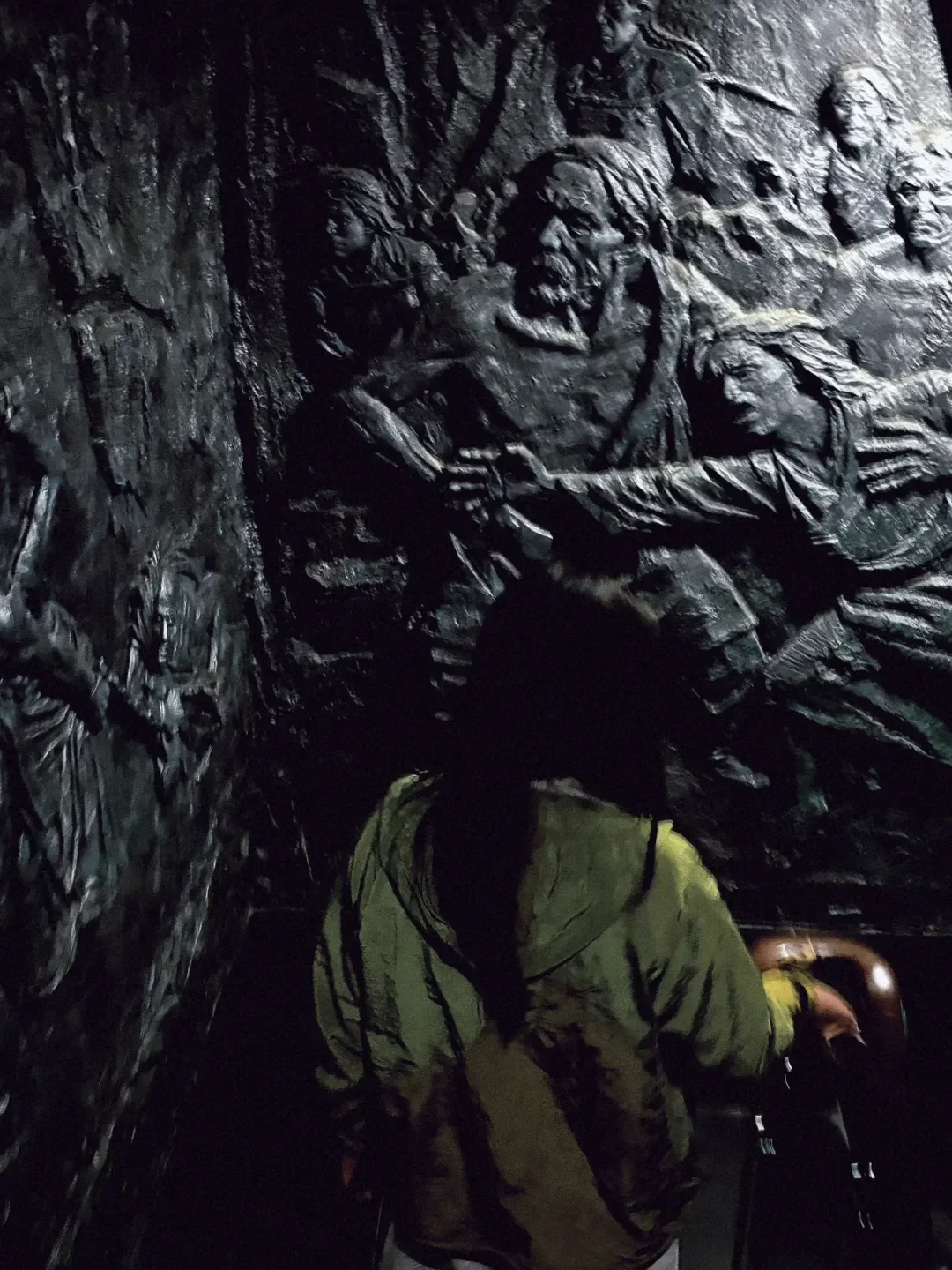

所以在馆内能看到,

残酷的刑拘,残酷的压迫现场,以及不少由人骨制作的法器。

昏暗的场馆内,压抑着人的思绪,凄惨的叫声与呐喊在循环。

西藏的民歌这样唱:“山上有没主的野兽,山下没有没主的人。”

广大的农奴在长夜中叹息:“即使雪山变成酥油,也是被领主占有;就是河水变成牛奶,我们也喝不上一口。”

随着时间变化,展馆由黑暗低沉,慢慢变得明亮。

来到解放后的新时代,西藏有了翻天覆地的变化。

走出场馆,突然觉得拉萨,

不该被“诗与远方”盖住它的厚重和深远。

最近,网络上有个流行语,叫作要学会对旅行祛魅。

此刻,放在拉萨这里,倒也合适。

学会对一切“诗与远方”祛魅,或许,会有额外的收获。

最后。

讲一小段仓央嘉措吧。

14岁的仓央嘉措,是被迫来到拉萨的。

那一年,布达拉宫为他举行了坐床典礼。

他成为了六世达赖喇嘛,这片雪域名义上最大的王。

可权力、富贵都没有给他的人生带来什么。

就连基本的自由和爱恨,都被禁锢。

他写下了——

“住在布达拉宫中,我是持明仓央嘉措,

住到拉萨宫殿下,我是浪子宕桑旺波。”

这位多情浪子,最后不明不白的消失在了传说中。

西藏民歌这样唱:

莫怪活佛仓央嘉措风流浪荡,

他想要的,

其实和凡人没什么两样。

如今的拉萨,是信仰的“圣”城,

更是一座人间的美丽“凡”城。

祝福西藏,祝福拉萨!

图片来源:张婷、话话、图虫创意

编辑:铭笙

澳门电召的士

| 横琴澳闻头条传媒有限公司 | |

| 邮箱:Macauheadline@163.com | 澳门地址:澳门商业大马路澳门财富中心5楼 |

| 网址:http://www.macaoheadline.com/ | 珠海办事处:橫琴粵澳深度合作區三一南方總部大廈一號樓1108 |